Beatmungsschlauch, Blasenkatheter,

intravenöse Zugänge: Niemand liegt

gern auf einer Intensivstation. Wenn

es doch dazu kommt, scheinen starke

Beruhigungsmittel den Aufenthalt

erträglicher zu machen. Professor

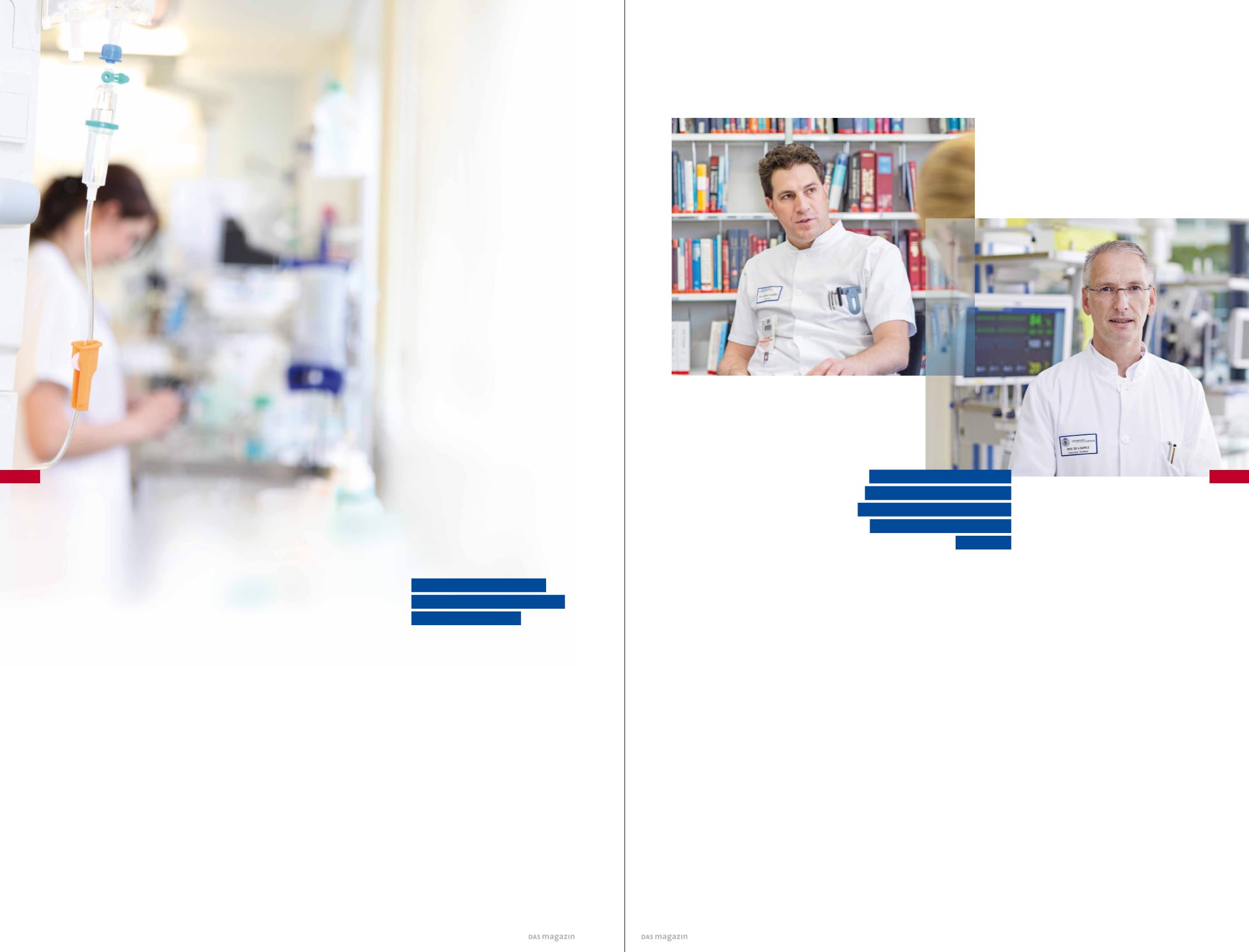

Dr. Hartmut Bürkle, Ärztlicher Direk-

tor der Klinik für Anästhesiologie und

Intensivmedizin am Universitätskli-

nikum Freiburg, und Oberarzt Dr.

Johannes Kalbhenn erklären, warum

sie ihre Intensivpatienten trotzdemam

liebsten bei vollem Bewusstsein halten

Herr Professor Bürkle, warum sollte ich

als Patient den Aufenthalt auf Ihrer In-

tensivstation bewusst erleben wollen?

Bürkle

Je wacher Sie sind, des-

to kürzer liegen Sie in aller Regel

bei uns. Sie müssen weniger lange

beatmet werden, haben weniger

Druckgeschwüre und Ihr Risiko für

schwere Komplikationen wie Lun-

genentzündungen sinkt.

Trotzdem gilt es viel Unangenehmes

auszuhalten. Ist das nicht sehr belas-

tend?

Kalbhenn

Sicher. Doch eine dau-

erhafte Sedierung mit starken Be-

ruhigungsmitteln ist nicht weniger

belastend. Auch ein sedierter Pati-

ent wacht fast vollständig auf, wenn

er Durst leidet, Schmerzen hat oder

Angst empfindet. Nur kann er diese

Bedürfnisse nicht äußern. Viele se-

dierte Intensivpatienten erinnern

sich an solche Momente, und ein

Drittel von ihnen hat später mit ei-

ner Posttraumatischen Belastungs-

störung (PTBS) zu kämpfen.

Und wache Patienten sind weniger

belastet?

Bürkle

Sedierungsfreie Patienten

haben den Vorteil, dass sie ihreWün-

sche äußern und wir ihnen helfen

können. Wer Schmerzen hat, erhält

exakt angepasste Schmerzmittel,

wer Angst hat, kann mit Therapeu-

ten oder Seelsorgern sprechen und

angstlösende Medikamente bekom-

men. Bislang sind bei wachen Inten-

sivpatienten keine Fälle von PTBS

bekannt.

Kalbhenn

Außerdem können wa-

che Patienten aktiv zu ihrer Gene-

sung beitragen. Selbst wenn sie am

Beatmungsschlauch hängen oder

kreislaufunterstützende Medika-

mente benötigen, können sie mit

früher Mobilisierung und Physio-

therapie ihre Lungen- und Kreislauf-

funktion stärken.

Seit Anfang 2013 verzichten Sie weit-

gehend auf Sedativa und leisten damit

deutschlandweit Pionierarbeit. Wie

schwierig war die Umstellung?

Kalbhenn

Die Abläufe auf der In-

tensivstation haben sich komplett

verändert. Am Anfang stand oft die

Befürchtung, dass wache Patien-

ten mehr Arbeit bedeuten. Das ist

nicht unbedingt der Fall, im Gegen-

teil: Ein wacher Patient kann häufig

sein Durstgefühl selbst stillen, eine

Schmerzmittel-Pumpe bedienen,

sich anders hinlegen, zu- oder aufde-

cken. Allerdings werden die Arbeits-

abläufe weniger planbar. Und von

dieser Veränderung sind vor allem

die Pflegekräfte betroffen. Ein sol-

ches Konzept ist also nur als Team-

leistung möglich.

Bürkle

Wir betreiben einen hohen

Aufwand, um den Bedürfnissen un-

serer Patienten gerecht zu werden.

Massage, aktive Physiotherapie mit

Bettfahrrädern und Rüttelbrettern,

Ergotherapie sowie psychologische

Betreuung und geistlicher Beistand

helfen bei der Genesung.

Was hat sich durch die Umstellung für

Sie persönlich geändert?

Bürkle

Die Beziehungen zu den

Patienten sind viel intensiver. Ei-

nes der eindrucksvollsten Beispiele

für uns alle war eine Patientin mit

Lungenversagen. Obwohl ihr Leben

von einer Maschine abhing, die ihr

Blut außerhalb des Körpers mit Sau-

erstoff anreicherte, feierte sie ihren

Geburtstag mit ihrer Tochter auf

unserer Station. Später bedankte sie

sich für das hohe Maß an Autonomie,

das sie in dieser extremen Situation

erleben konnte.

Und wo liegen die Grenzen der wachen

Intensivstation?

Kalbhenn

Ganz klar bei Krank-

heitsbildern, die nur unter Sedierung

behandelt werden können, wie beim

Schädel-Hirn-Trauma. Aber sedie-

rungsarme Intensivstation heißt ja

nicht, dass alle ein bisschen sediert

sind, sondern je nach Bedarf die

meisten gar nicht und manche eben

auch voll.

Herr Professor Bürkle, Sie haben an der

Leitlinie der Fachgesellschaft für deut-

sche Anästhesie und Intensivmedizin

mitgearbeitet, die weniger Sedierung

in der Intensivmedizin empfiehlt. Was

motiviert Sie zu diesem Engagement?

Bürkle

Bei der Arbeit an den Leit-

linien haben wir Daten aus zahl-

reichen Studien ausgewertet und

konnten weitverbreitete Irrtümer

widerlegen. So ist der Schlaf sedier-

ter Patienten weniger erholsam als

gedacht, die Medikamente verhin-

dern sogar normale Schlafphasen.

Auch leiden besonders ältere Pati-

enten nach tiefer Sedierung häu-

figer und schwerer unter geistiger

Verwirrtheit, dem sogenannten De-

lir. Sedativa können diese Störung

der Hirnfunktion nicht mildern, sie

kaschieren sie nur. Ohne Sedierung

wird das Delir sichtbar – und damit

behandelbar. Je mehr Patienten wir

wach begleiten können, desto mehr

Wissen sammeln wir über die opti-

male Versorgung schwerstkranker

Patienten.

„Sedierungsfreie Patienten

können ihre Wünsche äußern –

und wir ihnen helfen“

WACHE INTENSIVSTATION

BE I VOLLEM

BEWUSSTSE IN

„Je mehr Patienten wir wach

begleiten, desto mehr Wissen

sammeln wir über die optimale

Versorgung schwerstkranker

Patienten“

5

02 | 2016

02 | 2016

4