Für was braucht man eine Spiroergometrie?

Anhand der Spiroergometrie lässt sich Ihre Ausdauerleistungsfähigkeit präzise beurteilen. Durch die Bestimmung der ventilatorischen Schwellen kann Ihr Training optimal gesteuert werden.

Darüber hinaus liefert die Untersuchung wichtige differentialdiagnostische Hinweise auf mögliche Ursachen einer bislang ungeklärten Belastungsdyspnoe.

Während einer stufenweise steigenden körperlichen Belastung werden Ihre ein- und ausgeatmeten Atemgase und -volumina sowie Atem- und Herzfrequenz gemessen.

Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre maximale Sauerstoffaufnahme (VO₂max) und die unterschiedlichen respiratorischen Schwellen.

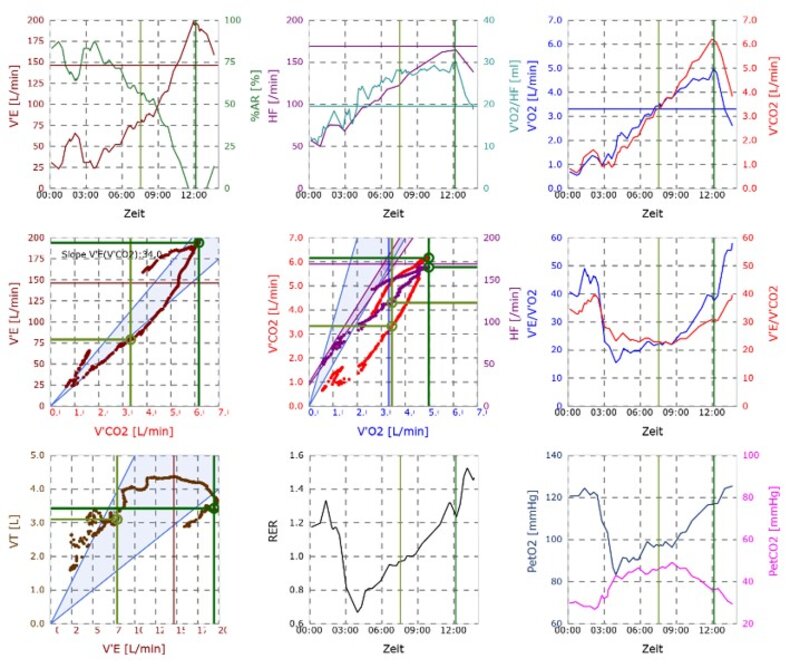

Die “9-Felder-Grafik” hilft uns, die Vielzahl Ihrer Informationen und Daten strukturiert zu erfassen und eine systematische sowie standardisierte Auswertung sicherzustellen.

Der Fokus liegt auf

- Der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) bezogen auf das Körpergewicht

- Der ventilatorischen Schwelle VT1 und der VT2

weitere Parameter

- Fett-/Kohlenhydratverbrennung: anhand des respiratorischer Quotienten (RQ)

- FATmax

- Belastungs-/Erholungsfähigkeit

- Bewegungsökonomie (auf dem Laufband)

Die gemessenen Werte ermöglichen uns die Errechnung einer Reihe von weiteren Parametern, wie den respiratorischer Quotient, Atemäquivalent, Atemeffizienz, Sauerstoffpuls/ Schlafvolumen. Die Leistungsfähigkeit wird nicht durch den Atemtrakt alleine gewährleistet, sondern durch ein komplexes Zusammenspiel von Herz, Kreislauf, Muskulatur sowie Stoffwechsel, daher geben die Ergebnisse einen qualitativen und quantitativen Überblick über das optimale Zusammenspiel der verschiedenen Organsysteme und damit die gesamte Leistungsfähigkeit.

Wie läuft eine Spiroergometrie ab?

Es erfolgt eine Belastungssteigerung auf dem Fahrrad-, Laufband- oder Ruderergometer. Über eine Maske, die Nase und Mund bedeckt, können die Gase der Ein- und Ausatmung unter Belastung präzise gemessen werden. Die Intensität der Belastung wird so gewählt, dass innerhalb von 12 bis 15 Minuten eine Ausbelastung erreicht wird.

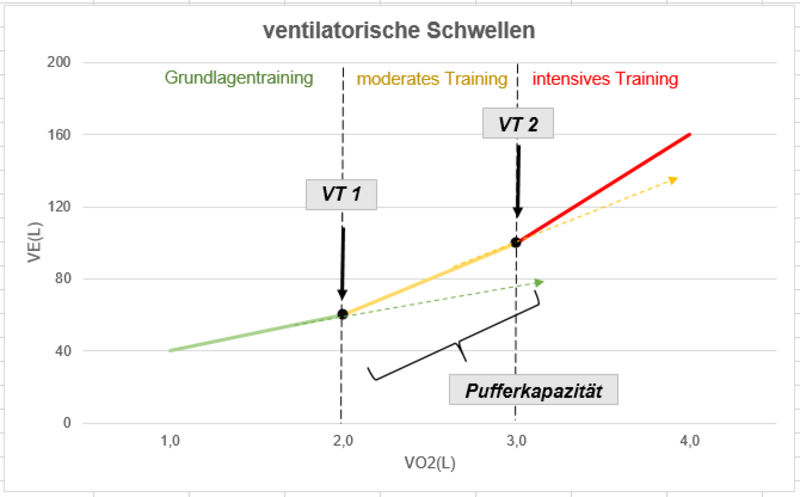

Ventilatorischen Schwellen

Die ersten ventilatorische Schwelle (VT1) tritt bei ansteigender Belastung als Konsequenz des ersten Anstiegs der Blutlaktatkonzentration auf. Stellt man die Kohlenstoffdioxidabgabe als Funktion der (linear) ansteigende Sauerstoffaufnahme gegenüber, ergibt sich an der VT1 ein Knick nach oben. Die ersten ventilatorische Schwelle (VT1) liegt im Normalfall zwischen 55 und 70 % der VO2max. Außerdem stellt sie den ersten überproportionalen Anstieg der Atmung gegenüber dem O2-Bedarf dar.

Die zweite ventialtorische Schwelle (VT2), stellt den überproportionalen Anstieg der Ventilation gegenüber der Kohlenstoffdioxidabgabe dar.

Das Intervall zwischen VT1 und VT2 wird als funktionelle Pufferkapazität bezeichnet.

Die nebenstehende Darstellung zeigt die Ventilation unter Bezug auf die VO2 inklusive der ventilatorischen Schwellen.

Es wird deutlich, dass zunächst ein geringer Ventilationsaufwand zur Generierung der aeroben Leistung (grün) erforderlich ist. Danach muss die Ventilation darüber hinaus gesteigert werden (orange), um das anfallende Exzess-CO2 abzuatmen (VT1), dadurch entsteht der erste Knick in der Kurve. Nach Aufbrauchen der Pufferungskapazität ist zur Kompensation der Azidose eine nochmalige Steigerung der Ventilation (2. Knick) erforderlich, dieser zweiter Knick stellt die VT2 dar.

Anhand der Schwellen können die verschiedenen Intensitätsbereiche festgelegt werden.

Termin vereinbaren

- Güllich, A. & Krüger, M. (2013). Sport. Springer Spektrum.

- Kroidl, R.F., Schwarz, S., Lehnigk, B., & Fritsch, J. (2015). Kursbuch Spiroergometrie. Thieme.

- Raschka, C. & Nitsche, L. (2016). Praktische Sportmedizin. Thieme.