Computergestützte Kardiologische Bio-Physik

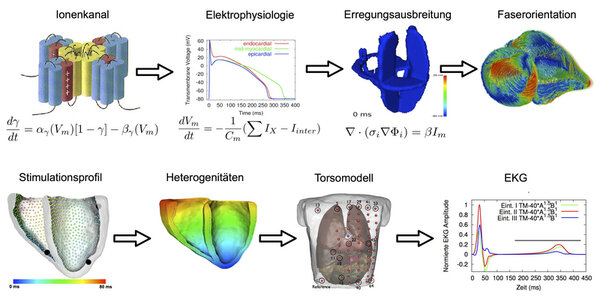

Die Sektion "Computergestützte Kardiologische Bio-Physik" des IEKM beschäftigt sich mit der quantitativen numerischen Beschreibung der Anatomie des Herzens sowie der elektrischen und mechanischen Prozesse im Herzen. Diese Modellierung bezieht sich auf verschiedene Skalen von der Beschreibung der Funktion eines Ionenkanalproteins bis zur realistischen Simulation des EKGs. Hierbei steht zum einen das bessere Verständnis der physiologischen Prozesse im Fokus. Daten von Messungen der anderen Bereiche des IEKM sowie von anderen Partnern werden in die Modellierung integriert, um zum Einen die Physiologie besser abzubilden und zum Anderen, um die Messungen komplementär zu ergänzen und zu quantifizieren. Durch die "Computergestützte Kardiologische Bio-Physik" sollen auch Prozesse, die am Tier gemessen wurden, virtuell auf den Menschen übertragen werden, um Wirkungshypothesen aufzustellen. Durch die Simulationssoftware wird nicht nur der elektrische Prozess samt Oberflächenpotentialen näher beschrieben, sondern auch der mechanische und die Interaktion der beiden, um auch immer die Konsequenzen auf das EKG sowie die Deformation und das Auswurfvolumen zu quantifizieren. Neben den physiologischen Prozessen werden auch pathologische Zustände beschrieben. Hierzu gehörten bisher genetische Defekte, Remodeling durch Vorhofflimmern, ventrikuläre Ischämie, Einfluss von Fibrose und Myofibroblasten sowie der Einfluss von Medikamenten auf die Elektrophysiologie.

Beispiel 1: Auswirkung des Long-QT-Syndroms (LQTS) auf die mechanische Deformation im Kaninchen

In diesem Projekt werden gemessene physiologische Heterogenitäten in das Modell eines Kaninchens integriert. Das LQTS wird durch Blockade des hERG Ionenkanals integriert. Zum Einen werden die Unterschiede in elektrophysiologischen Prozessen inklusive der T-Welle untersucht. Zum Anderen werden die Auswirkungen auf die mechanische Deformation beschrieben und mit gemessenen MRT-Daten verglichen. Ziel des Projektes ist, eine LQTS Diagnose mittels MRT zu unterstützen.

Beispiel 2: In-silico Quantifizierung der Interaktion zwischen Myozyten und Myofibroblasten

Mit Hilfe der "Computergestützten Kardiologische Bio-Physik" wird die Bedeutung der Interaktion von Myozyten und Myofibroblasten untersucht. Gestützt auf Messdaten, werden die Effekte der Anzahl von Myofibroblasten und deren Kopplungsstärke auf die zelluläre Elektrophysiologie und die Weiterleitung quantifiziert. Ziel des Projektes ist, proarrhythmische Auswirkungen von Myofibroblasten besser zu verstehen.

- Giardini F, Olianti C, Marchal GA, Campos F, Romanelli V, Steyer J, Madl J, Piersanti R, Arecchi G, Vanaja IP, Biasci V, Rog-Zielinska EA, Nesi G, Loew LM, Cerbai E, Chelko SP, Regazzoni F, Loewe A, Bishop MJ, Mongillo M, Kohl P, Zaglia T, Zgierski-Johnston CM, Sacconi L. Correlative imaging integrates electrophysiology with three-dimensional murine heart reconstruction to reveal electrical coupling between cell types. Nat Cardiovasc Res 2025/in press

- Wülfers EM, Moss R, Lehrmann H, Arentz T, Westermann D, Seemann G, Odening KE, Steinfurt J. Whole-heart computational modelling provides further mechanistic insights into ST-elevation in Brugada syndrome. Int J Cardiol Heart Vasc. 2024/51:101373.

- Chleilat E, Walz TP, Quinn TA, Kohl P, Zgierski-Johnston CM. Perivascular excitation tunnelling as a novel mechanism of cardiac reperfusion arrhythmias. bioRxiv 2023

- Ohnemus, S., Vierock, J. & Schneider-Warme, F. Optogenetics meets physiology. Pflugers Arch - Eur J Physiol 2023/475:1369

- Ludwicki, K., Riebel, L.L., Ohnemus, S., Westby, F.M.E., Forsch, N., Balaban, G. An Automated Cardiac Constitutive Modelling Framework with Evolutionary Strain Energy Functions. In: McCabe, K.J. (eds) Computational Physiology. Simula SpringerBriefs on Computing/2023, vol 13.

- Winkelmann B, Zgierski-Johnston CM, Wülfers EM, Timmer J, Seemann G. Computational Mechanistic Investigation of Chronotropic Effects on Murine Sinus Node Cells. 2018 Computing in Cardiology Conference (CinC)

Team

Callum Zgierski-Johnston, PhD

komm. Arbeitsgruppenleiter

E-Mail: eike.wuelfers@uniklinik-freiburg.de

IT Anfragen: iekm.itsupport-ticket@uniklinik-freiburg.de